○安芸高田市公共下水道条例施行規則

平成16年3月1日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市公共下水道条例(平成16年安芸高田市条例第160号。以下「条例」という。)第33条の規定に基づき、条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

2 水道とは、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置並びに広島県水道広域連合企業団が料金を徴収し、管理を行うものをいう。

使用期間の始期及び終期 | 使用期間の名称 |

水道水を使用する場合は、2月分及び3月分として検針された期間 水道水以外又は水道水とその他の水を併用する場合は、2月1日から3月31日までの期間 水道水以外又はその他の水を使用する場合で、市が貸与するメーターにより使用量を算定する場合は、2月分及び3月分として検針された期間 | 4月 |

水道水を使用する場合は、4月分及び5月分として検針された期間 水道水以外又は水道水とその他の水を併用する場合は、4月1日から5月31日までの期間 水道水以外又はその他の水を使用する場合で、市が貸与するメーターにより使用量を算定する場合は、4月分及び5月分として検針された期間 | 6月 |

水道水を使用する場合は、6月分及び7月分として検針された期間 水道水以外又は水道水とその他の水を併用する場合は、6月1日から7月31日までの期間 水道水以外又はその他の水を使用する場合で、市が貸与するメーターにより使用量を算定する場合は、6月分及び7月分として検針された期間 | 8月 |

水道水を使用する場合は、8月分及び9月分として検針された期間 水道水以外又は水道水とその他の水を併用する場合は、8月1日から9月30日までの期間 水道水以外又はその他の水を使用する場合で、市が貸与するメーターにより使用量を算定する場合は、8月分及び9月分として検針された期間 | 10月 |

水道水を使用する場合は、10月分及び11月分として検針された期間 水道水以外又は水道水とその他の水を併用する場合は、10月1日から11月30日までの期間 水道水以外又はその他の水を使用する場合で、市が貸与するメーターにより使用量を算定する場合は、10月分及び11月分として検針された期間 | 12月 |

水道水を使用する場合は、12月分及び1月分として検針された期間 水道水以外又は水道水とその他の水を併用する場合は、12月1日から1月31日までの期間 水道水以外又はその他の水を使用する場合で、市が貸与するメーターにより使用量を算定する場合は、12月分及び1月分として検針された期間 | 2月 |

(公共ますの設置)

第4条 公共ますは排水設備と取付管の境に位置するものとし、宅地境界線から1メートル以内の民有地に原則1個設置する。

2 供用開始後新たに公共ますを設置しようとする者は、その工事にかかる費用は設置者の負担とする。

(排水設備の共同設置等)

第5条 使用者は、単独で排水設備を設置しなければならない。ただし、土地、建物その他の状況により単独で排水設備を設置することができないときは、市長の承認を受けて、2人以上共同で設置することができる。この場合、各使用者は、その排水設備に関する義務について連帯して責任を負わなければならない。

2 前項の承認を受けようとするときは、使用者は、代表者を定め、連署のうえ届け出なければならない。代表者を変更しようとするときも同様とする。

(排水設備の取付管との接続)

第6条 条例第4条各号に規定する排水設備と取付管の接続は、公共ます等で固着し、工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、原則として塩化ビニルますを設置し、その流入口径に適合した塩化ビニル管の接合を行い、排水管及びますに損傷を与えないように埋め戻すこと。なお、コンクリートますを設置し排水管を接合するときは、底部にインバートを設けてますの内壁に排水管が突き出ないように差し入れ、その周囲はモルタル仕上げとすること。

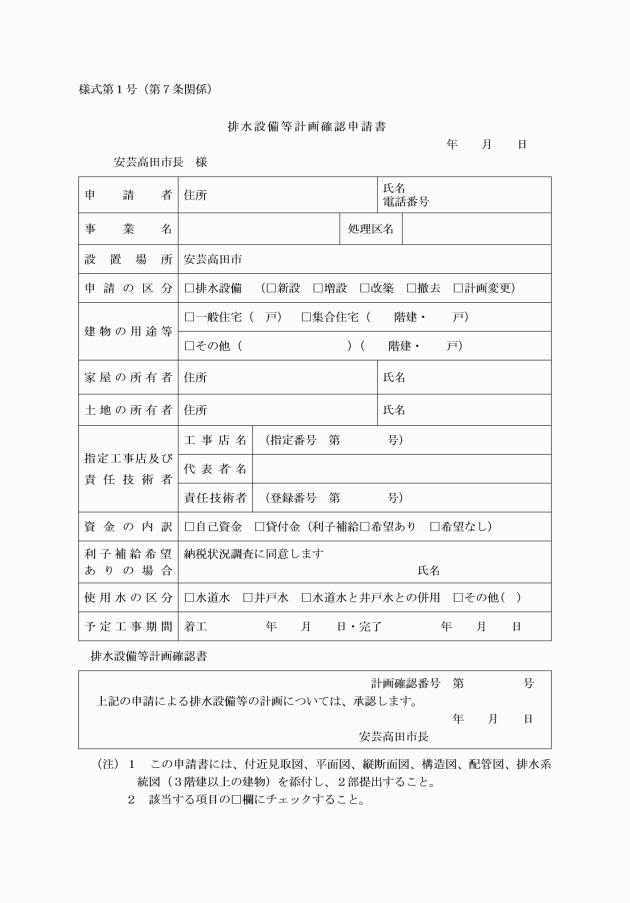

(1) 付近見取図 工事予定地及び隣接地を表示すること。

(2) 平面図 縮尺は、200分の1以上とし、次の事項を表示すること。ただし、図面が相当な大きさになる場合には、縮尺を200分の1より小さくすることができる。

ア 工事予定地の境界線及び面積(平方メートル)

イ 道路、建物、間取り、水道、井戸並びに排水施設の位置、大きさ及び種別

ウ その他必要な事項

(3) 縦断図面(勾配図) 縮尺は、横を平面図に準じ、縦は、50分の1以上とし、排水管の管径、材質、勾配、地盤高、管底高及び土かぶりを表示すること。

(4) 構造図 排水管渠及び阻集器又は排水槽等の装置の能力、構造、形状、寸法等を表示することにより、その機能が分かるものとし、縮尺は原則として50分の1以上とすること。

(5) 排水系統図 3階建以上の建物を行うとき作成する。図面の縮尺は200分の1以上とするが、建物の大きさに応じて変更することができる。

(6) その他市長が必要と認めるもの

(検査員)

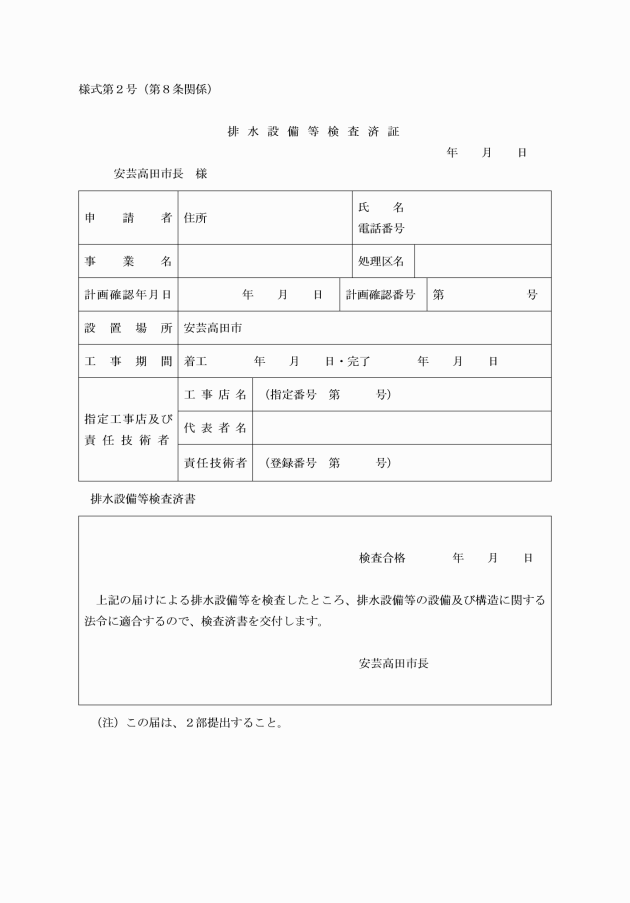

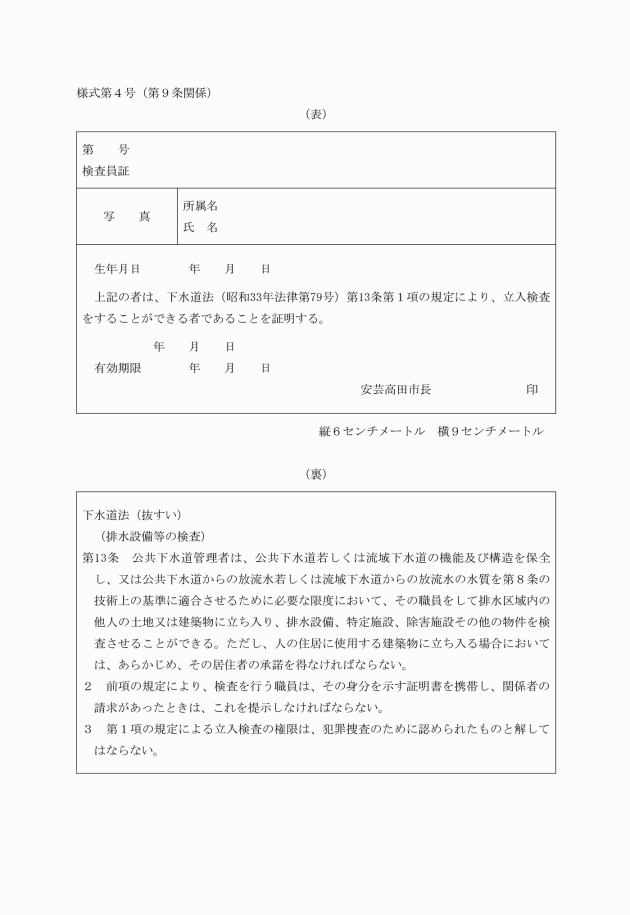

第9条 条例第7条第1項に規定する排水設備等の検査は、市長が指定する職員(以下「検査員」という。)が実施する。

3 検査員は、その職務を行う場合においては、常に検査員証を携帯し、これを提示しなければならない。

(排水設備等の設置基準)

第10条 排水設備等の設置基準は、次のとおりとする。ただし、土地の状況その他の理由により市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 管渠

ア 管渠の構造は、暗渠式とする。ただし、雨水のみが流通するものは、開渠式とすることができる。

イ 管渠の土かぶりは、次の表のとおりとする。

種別 | 土かぶり |

公道内 | 60センチメートル以上 |

私道内 | 50センチメートル以上 |

宅地内 | 20センチメートル以上 |

ウ 排水機器から取り出す排水管の最小口径は、次のとおりとする。

建物の種別 | 排水機器 | 最小排水管内径 |

一般住宅 | 洗面器、手洗器、小便器、一般の流し台、洗濯機、浴槽、浴室土間排水、足洗場 | 50ミリメートル以上 |

掃除流し | 60ミリメートル以上 | |

大便器(横走管3メートル以内) | 75ミリメートル以上 | |

汚物流し | 100ミリメートル以上 | |

とい | 50ミリメートル以上 | |

共同住宅(マンションアパート) | 洗面器、手洗器、小便器、洗濯機 | 50ミリメートル以上 |

流し台、浴槽、浴室土間排水、掃除流し | 65ミリメートル以上 | |

大便器(横走管3メートル以内) | 75ミリメートル以上 | |

汚物流し | 100ミリメートル以上 |

(2) ます又はマンホール

ア ます又はマンホールは、暗渠の起点、終点、集合点及び屈曲点又は内径若しくは種類を異にする管渠の接続箇所若しくは勾配が著しく変化する箇所に設置する。ただし、掃除又は検査の容易な場所には枝付管又は曲管を用いることができる。

イ ます又はマンホールは、暗渠の直線部にあっては、その内径の120倍以内の間隔に設置しなければならない。

ウ ますの底部は、集合又は接続する管渠の内径に応じてインバートを設置しなければならない。ただし、雨水管渠にあっては、格子ふたを設けることができる。

(3) 通気管 排水トラップの封水をサイホン作用及びはね出し作用から保護することなどを目的として、適当な口径の通気管を設けなければならない。

(4) ストレーナー 浴室、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を阻止するために、目幅8ミリメートル以下のストレーナーを設けなければならない。

(5) トラップ 排水管へ直結する器具には、排水管内の臭気、衛生害虫等が室内に侵入するのを防止するため、原則としてトラップを設けなければならない。

(6) 阻集器 油脂、ガソリン、土砂その他下水道施設の機能を著しく妨げ、又は排水管を損傷するおそれのある物質若しくは危険な物質を含む下水を排水する場合は、阻集器を設けなければならない。

(7) 掃除口 排水管には、管内の掃除が容易にできるように適切な位置に掃除口を設けなければならない。

(8) 水洗便所

ア 水洗便所に設置する便器及び附属器具は、洗浄、排水、封水等の機能を保持したものとする。

イ 大便器の排水管は、内径100ミリメートル以上のものを使用しなければならない。ただし、延長が3メートル以下のものについては、内径75ミリメートル以上とすることができる。

(9) 材料及び構造 管渠その他附属設備は、塩化ビニル管、うわぐすり陶管、コンクリート管、鋳鉄管、セメントモルタル、コンクリート、れんが、石材その他耐水性のものを用い、不浸透耐久構造にしなければならない。

(機能損傷防止のための除害施設の適用除外)

第11条 条例第8条第2項に規定する市長が定める排出量は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満とする。

(水質適合のための除害施設の適用除外)

第12条 条例第10条第2項に規定する市長が定める排出量は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満とする。

2 条例第10条第2項に規定する市長が定める項目は、次に掲げる項目とする。

(1) 生物化学的酸素要求量

(2) 浮遊物質量

(3) フェノール類

(4) 銅及びその化合物

(5) 亜鉛及びその化合物

(6) 鉄及びその化合物(溶解性)

(7) マンガン及びその化合物(溶解性)

2 次のいずれかに該当する者は、前条による水質管理責任者の選任を免除することができる。

(1) 特定事業場から下水を排除する者で、法又は条例の規定により排除を制限される水質の下水を排除するおそれのないもの

(2) その他市長が適当と認める者

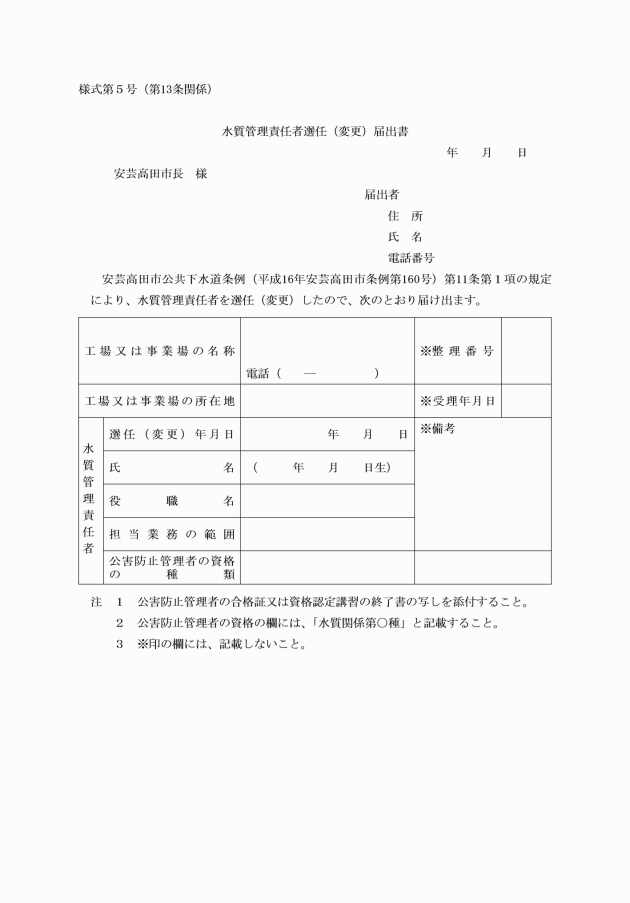

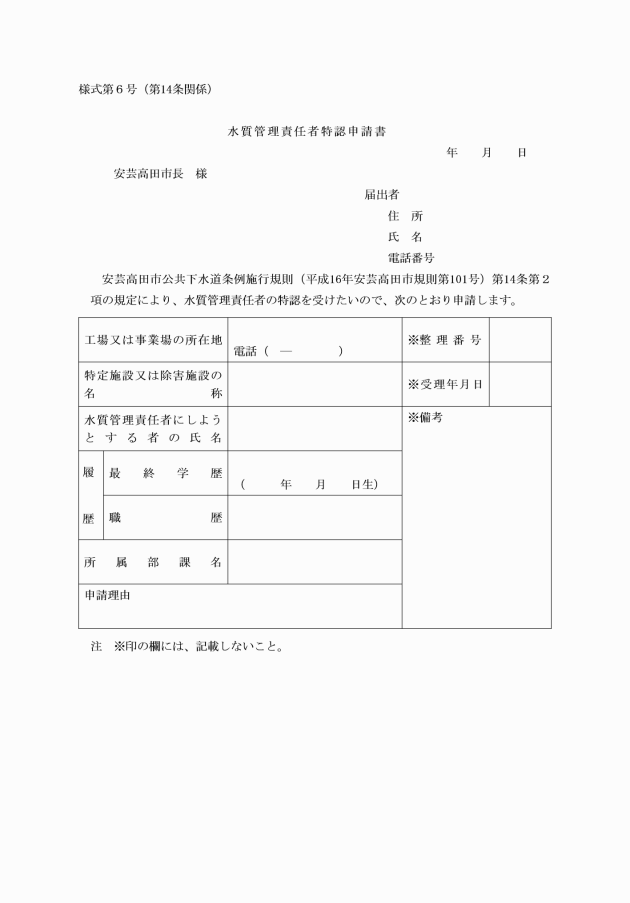

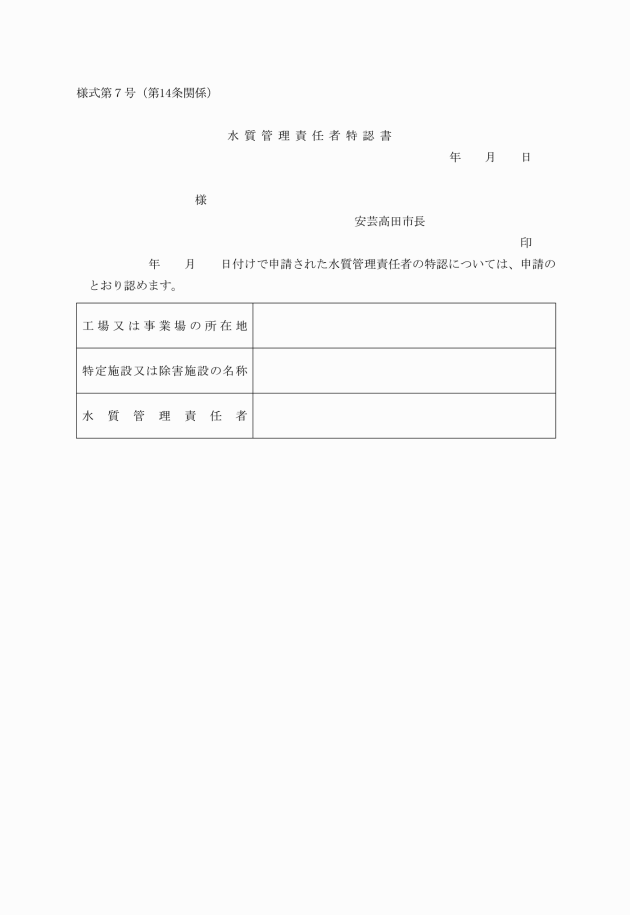

(水質管理責任者の資格等)

第14条 水質管理責任者の資格は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条第1項に規定する公害防止管理者の有資格者のうち、水質関係の公害防止管理者の資格を有する者

(2) その他市長が適当と認め、承認した者

(水質管理責任者の業務)

第15条 水質管理責任者の業務は、次に定めるものとする。

(1) 汚水を排出する施設の使用方法並びに汚水の排出量及び水質の適正な管理に関すること。

(2) 汚水の処理施設及び除害施設の維持管理並びに当該施設の運転操作に関すること。

(3) 公共下水道に排除する下水の量及び水質の測定記録に関すること。

(4) 汚水の処理施設及び除害施設から発生する汚泥の把握に関すること。

(5) 前各号の業務に係る施設の事故及び緊急時の措置に関すること。

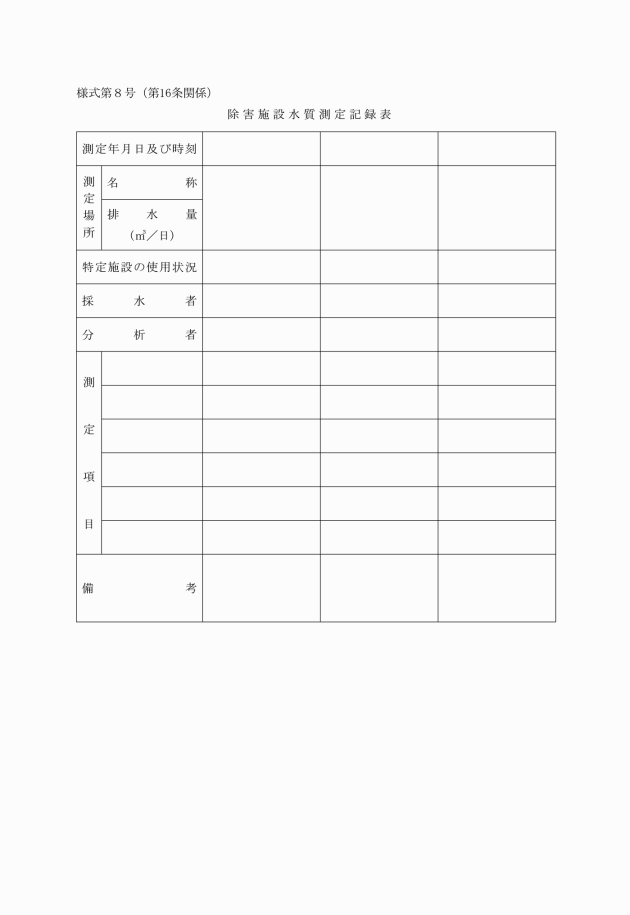

(水質管理責任者が行う水質の測定)

第16条 水質管理責任者が行う水質の測定は、次に定めるところによるものとする。

水質の項目 | 測定の回数 |

温度 水素イオン濃度 | 7日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |

生物化学的酸素要求量 浮遊物質量 | 14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |

カドミウム含有量 | 30日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |

シアン含有量 | |

有機燐含有量 | |

鉛含有量 | |

六価クロム含有量 | |

砒素含有量 | |

総水銀含有量 | |

アルキル水銀含有量 | |

ポリ塩化ビフェニル含有量 | |

トリクロロエチレン含有量 | |

テトラクロロエチレン含有量 | |

ジクロロメタン含有量 | |

四塩化炭素含有量 | |

1,2―ジクロロエタン含有量 | |

1,1―ジクロロエチレン含有量 | |

シス―1,2―ジクロロエチレン含有量 | |

1,1,1―トリクロロエタン含有量 | |

1,1,2―トリクロロエタン含有量 | |

1,3―ジクロロプロペン含有量 | |

チウラム含有量 | |

シマジン含有量 | |

チオベンカルブ含有量 | |

ベンゼン含有量 | |

セレン含有量 | |

ほう素及びその化合物含有量 | |

ふっ素及びその化合物含有量 | |

アンモニア性窒素,亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 | |

その他 | 60日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |

(2) 測定は、除害施設の排水口ごとに、他の排水による影響の及ばない地点で行うこと。

2 水質の測定結果は、除害施設水質測定記録表(様式第8号)により記録し、5年間保存しなければならない。

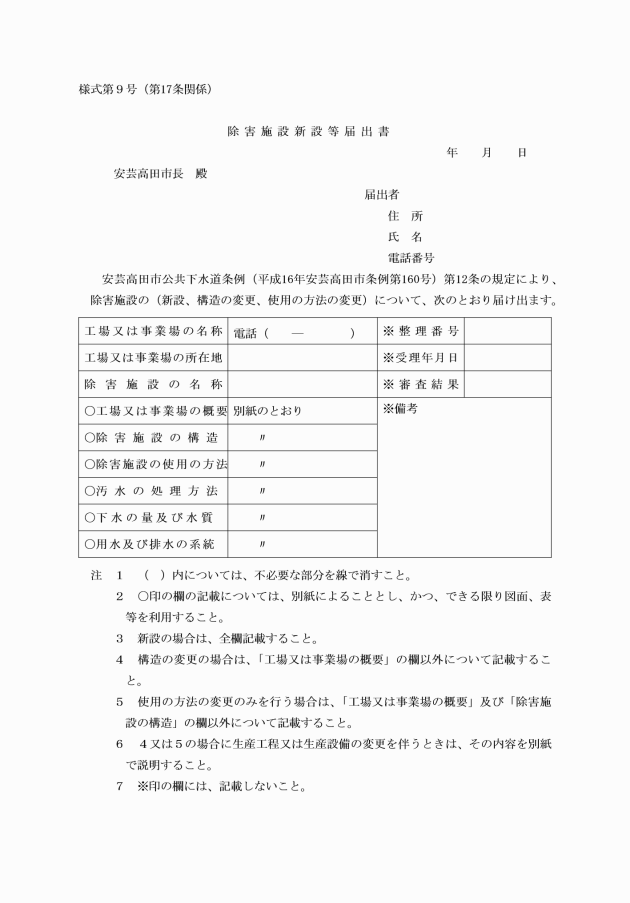

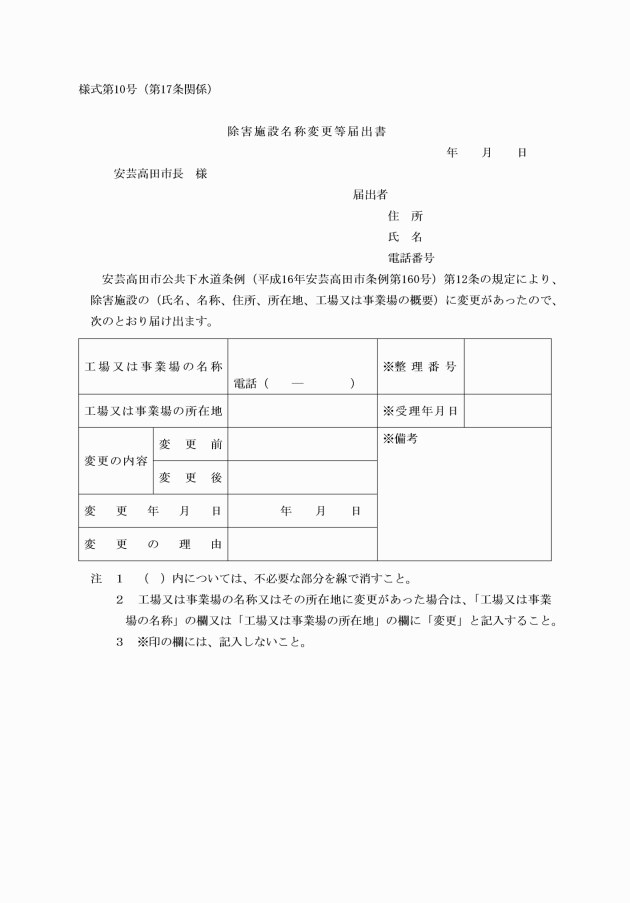

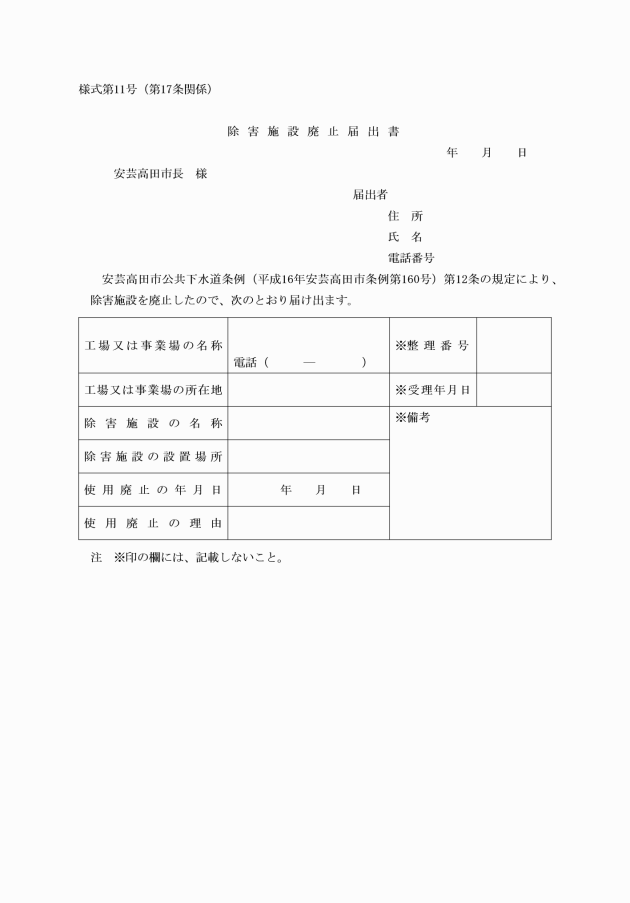

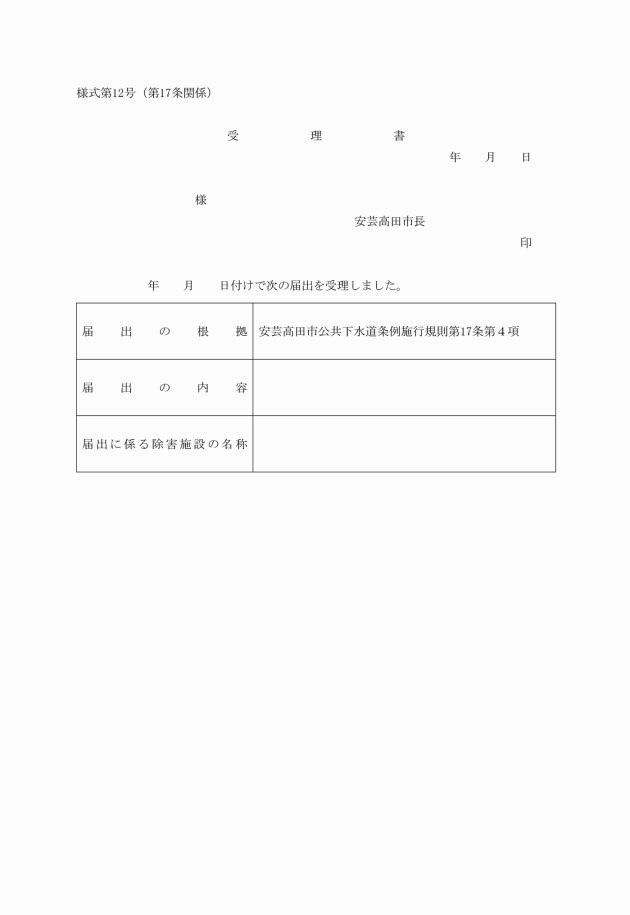

3 第1項の届出書に記載すべき事項については、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第8条第3項第2号から第6号までの規定を準用する。この場合において、同項第2号及び第3号中「特定施設」とあるのは「除害施設に係る汚水を排除する施設」と、同項第3号及び第6号中「特定事業場」とあるのは「工場又は事業場」と、同項第4号中「汚水の処理施設」とあるのは「除害施設」とそれぞれ読み替えるものとする。

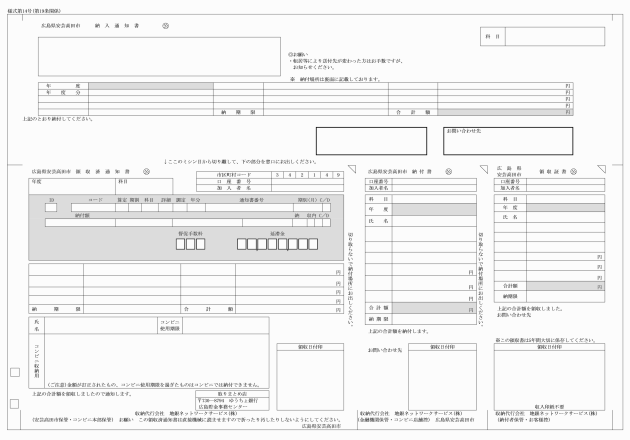

使用期間の名称 | 納入期限 |

4月 | 4月末日 |

6月 | 6月末日 |

8月 | 8月末日 |

10月 | 10月末日 |

12月 | 12月25日 |

2月 | 2月末日 |

(使用料の精算)

第21条 市長は、使用者が使用料を納付した後において、使用料を追徴し、又は還付しなければならない理由が生じたときは、次回に徴収する使用料でこれを精算する。ただし、市長がこれにより難いと認めるときは、この限りでない。

(使用料の前納)

第22条 条例第15条第4項の規定により土木建築の工事等による排水のため、公共下水道を臨時使用する使用者に、当該使用開始の際に1か月分に相当する使用料を前納させることができる。

2 市長は、前項の規定により前納された使用料については、使用廃止と同時にこれを精算し、差額があるときはこれを追徴し、又は還付するものとする。

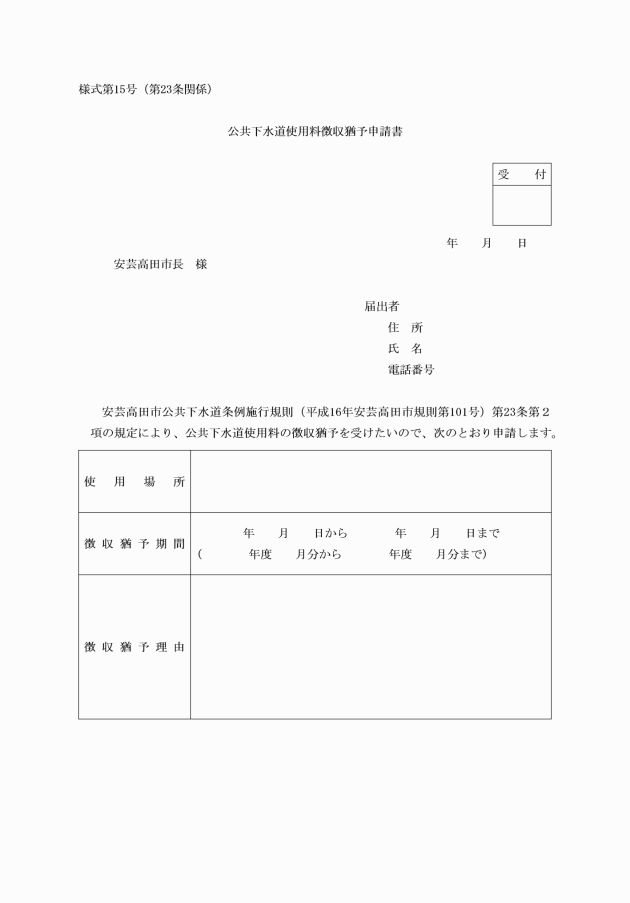

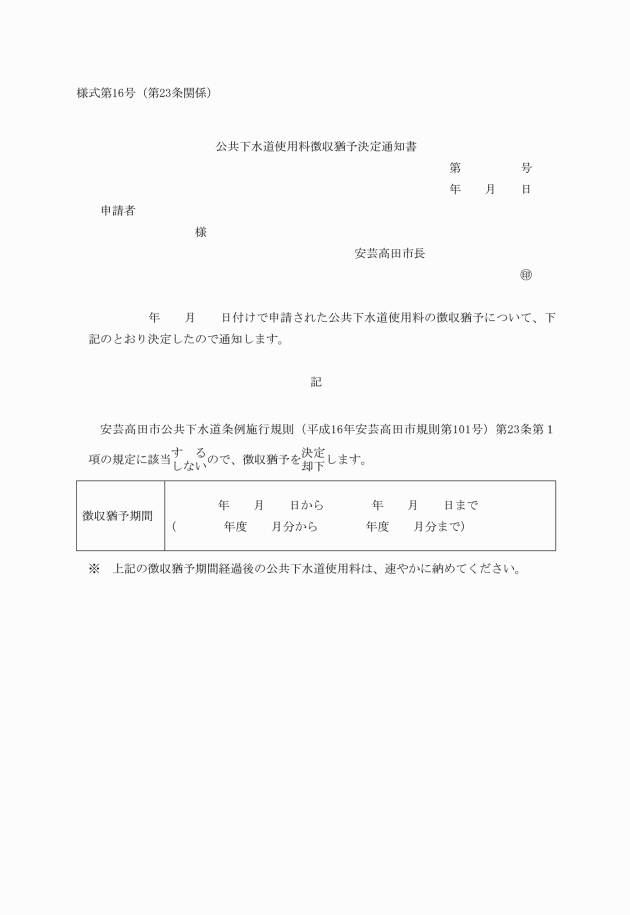

(使用料の徴収猶予)

第23条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、1年を限度として使用料の徴収を猶予することができる。

(1) 使用者が、その財産につき震災、風水害、火災その他の災害を受けたとき。

(2) 使用者が、その事業を休止又は廃止したとき。

(3) その他市長が特に必要と認めたとき。

2 使用料の徴収猶予を受けようとする使用者は、公共下水道使用料徴収猶予申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(滞納処分に関する事務の委任)

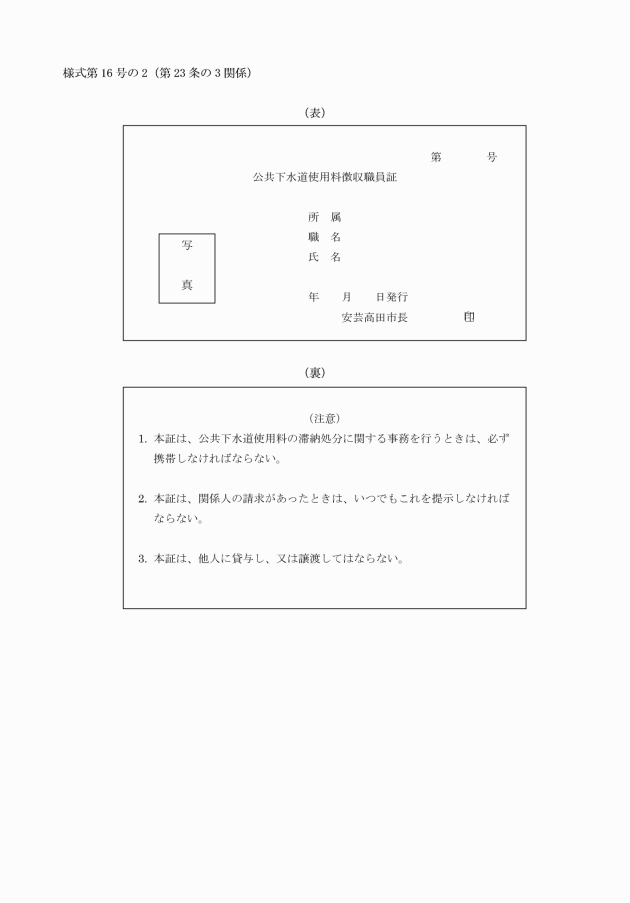

第23条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定による地方税の滞納処分の例によりすることができる使用料(延滞金を含む。以下この条において同じ。)の滞納処分及び当該処分に関する財産の調査のための質問、検査又は捜索に関する事務を、使用料の徴収に関する事務に従事する職員(以下「公共下水道使用料徴収職員」という。)に委任する。

3 徴収職員証を汚損し、損傷し、又は紛失した職員は、直ちにその事由その他必要な事項を記載した書面を市長に届け出て、徴収職員証の再交付を受けなければならない。

4 異動その他の理由により、公共下水道使用料徴収職員でなくなった者は、速やかに徴収職員証を市長に返還しなければならない。

5 徴収職員証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(使用水量の算定方法)

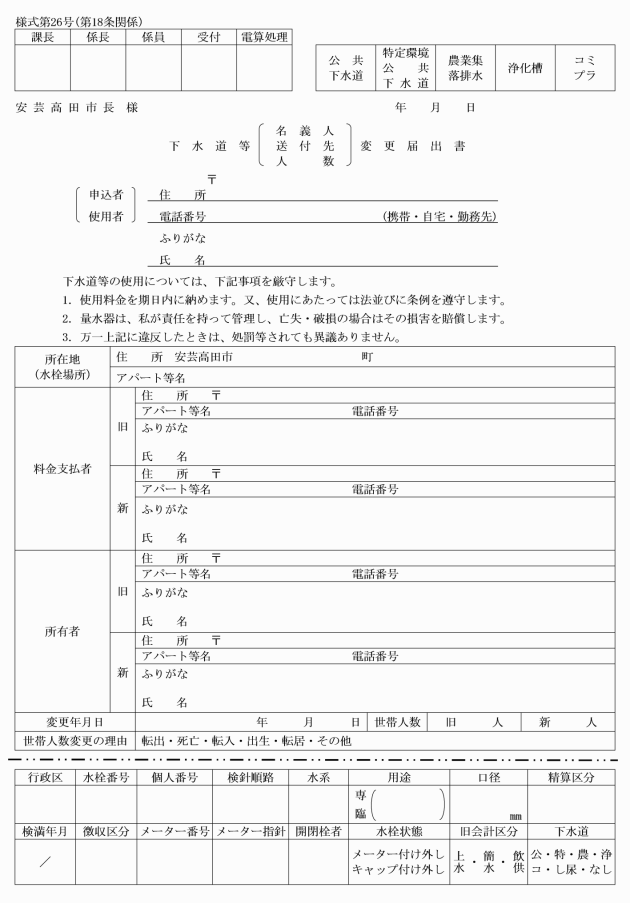

第24条 条例第16条第1項第2号に規定する使用水量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水以外又は水道水とその他の水を併用し、家事のみに使用する一般世帯の場合は、1人世帯の汚水量を1か月8立方メートル、2人世帯の汚水量を1か月15立方メートル及び3人世帯の汚水量を1か月23立方メートルとし、4人世帯からは、世帯構成人員が1人増加するごとに、6立方メートルを加えた量をもって認定する。

(2) 前号の規定による世帯人数の確認は、使用開始時の住民基本台帳によるものとし、その後は毎年4月1日を基準日とする。基準日以降に変更があった場合は、変更の申し出があった翌月の使用分から変更する。

(使用水量の算定方法の特例)

第25条 土木建築に関する工事及び製氷業、清涼飲料製造業又はその他の営業に伴う使用水量の算定は、前条の規定にかかわらず次に定めるとおりとする。

(1) 水道水を使用する場合にあっては、使用状況その他の実態を考慮して当該使用水量を認定する。

(2) 地下水等を排除する土木建築に関する工事にあっては、機械の性能、わき水の状況、運転時間その他の実態を考慮して当該使用水量を認定する。

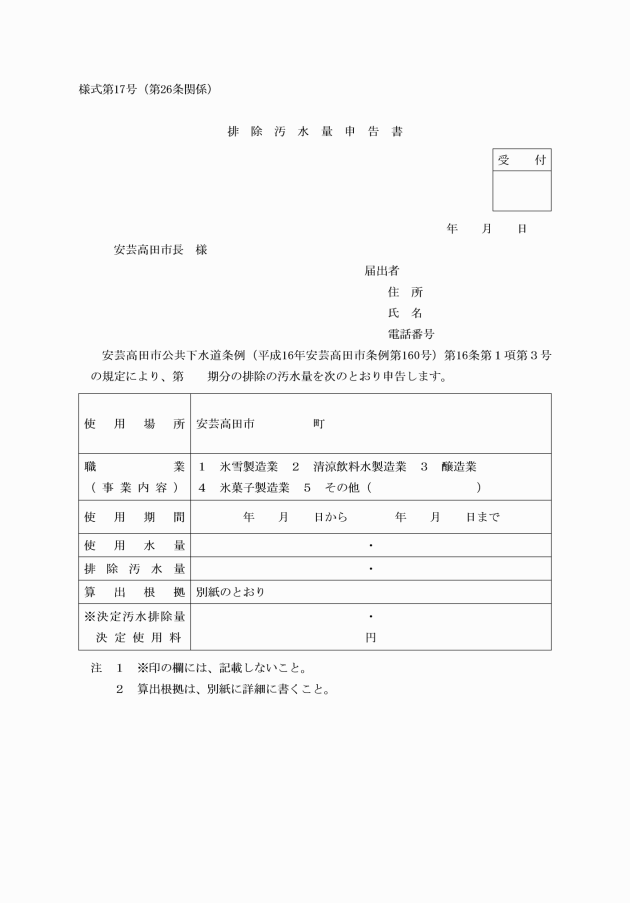

(排除汚水量の申告)

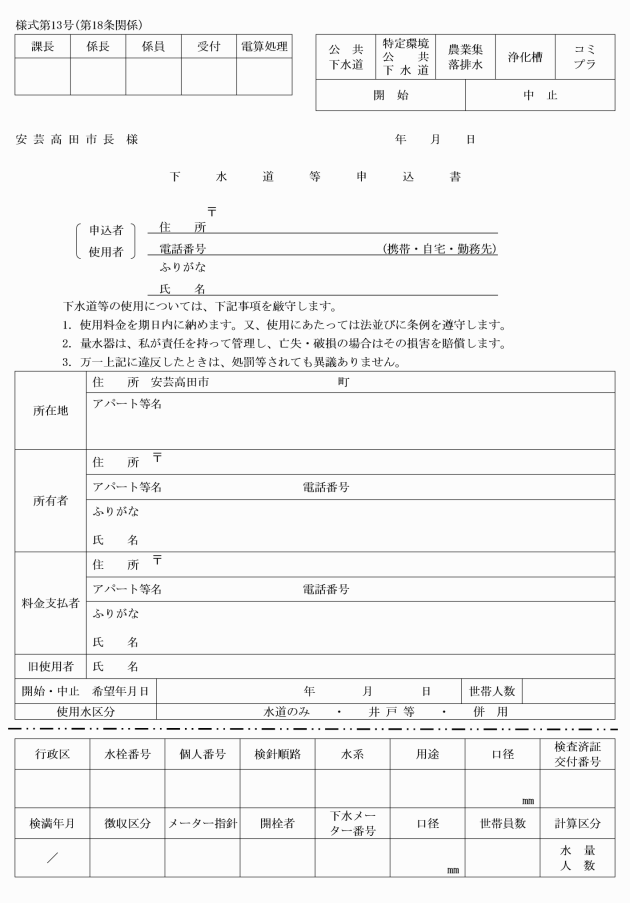

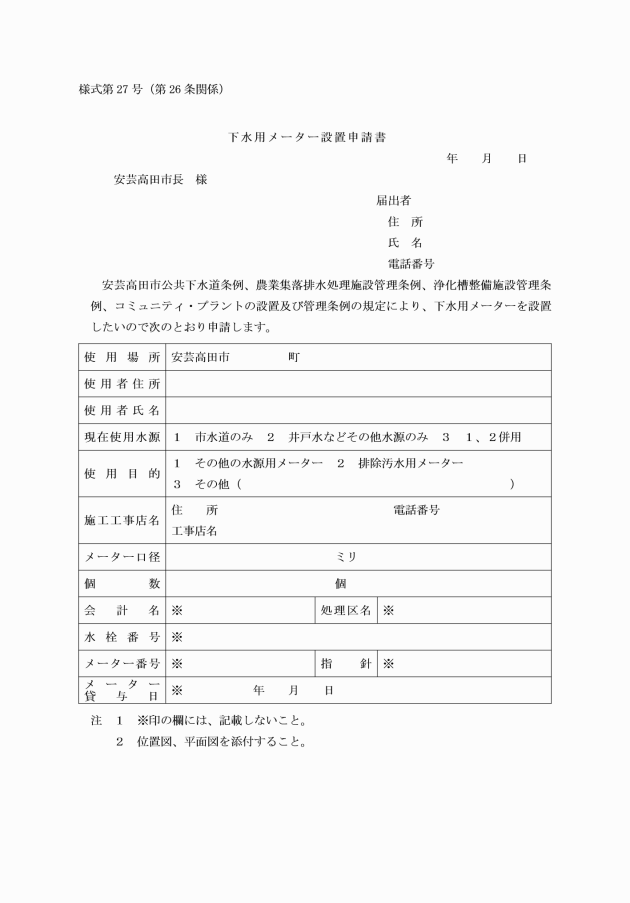

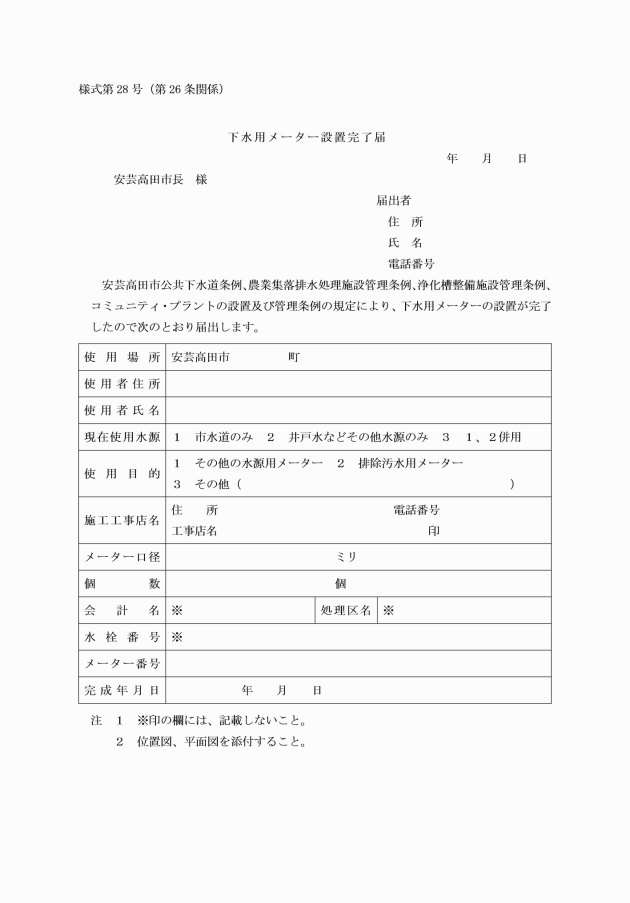

第26条 条例第16条第1項第2号及び第3号に規定するメーターを設置しようとするものは下水用メーター設置申請書(様式第27号)により申請し、メーターの設置が完了したときは下水用メーター設置完了届(様式第28号)を提出するものとする。このメーターの使用を開始、休止又は廃止するときは遅滞なく下水道等申込書(様式第13号)を提出するものとする。

2 条例第16条第1項第3号に規定する汚水量の申告は、排除汚水量申告書(様式第17号)によるものとする。

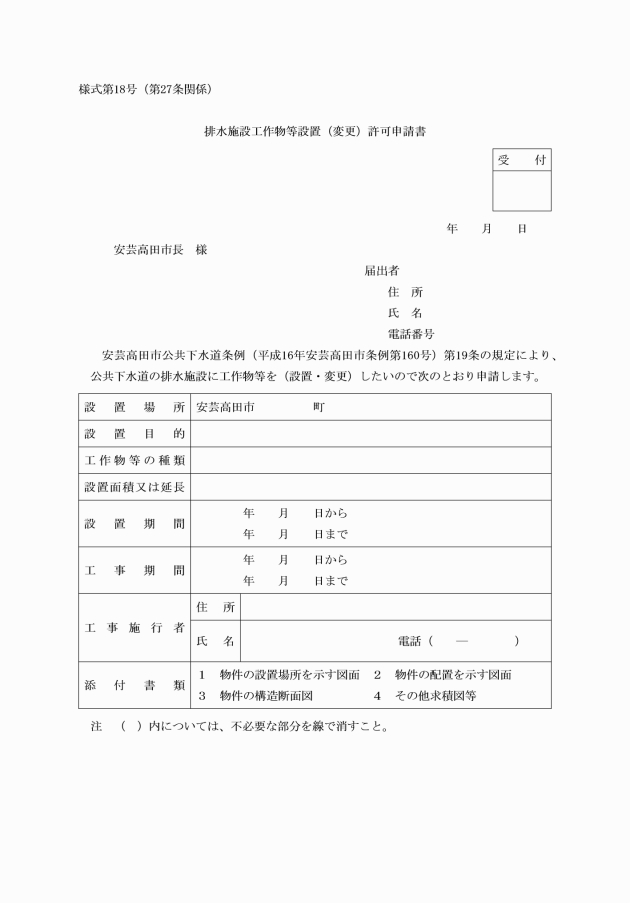

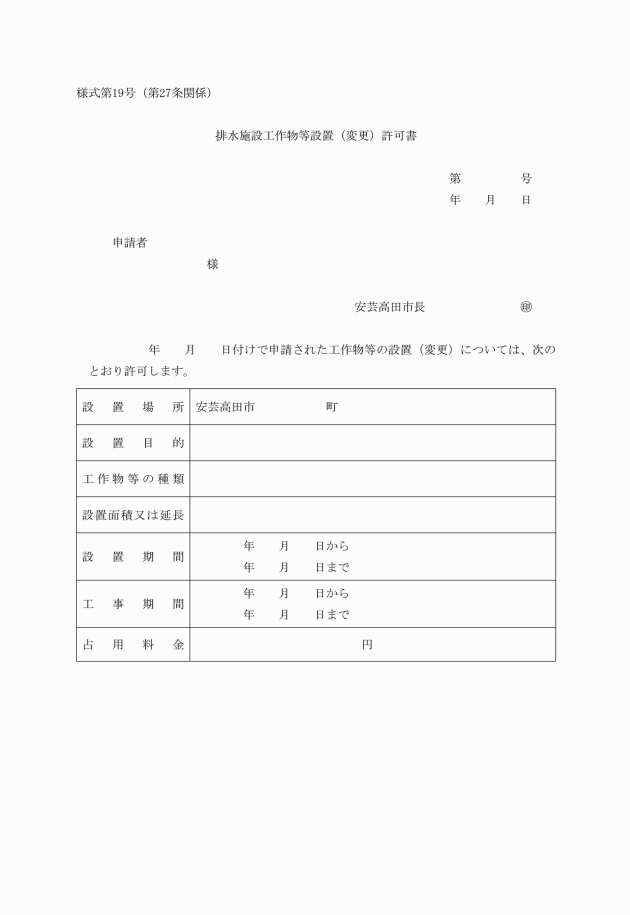

2 条例第19条第1号に規定する図面は、申請地の位置が確認できる程度の見取図とする。

3 条例第19条第2号に規定する図面は、次の基準によらなければならない。

(1) 物件の配置図は、縮尺300分の1以上とし、申請地及び申請物件を明示すること。

(2) 物件の構造を表示した図面は、縮尺20分の1以上とし、物件の詳細な寸法を明示すること。

(1) 占用物件を設ける場所を明示した図面

(2) 占用物件の配置及び構造を明示した図面

(3) その他市長が必要と認める書類

(施設損傷時の復旧等)

第30条 地下埋設物の設置、下水道管付近の掘削その他の行為により、公共下水道の施設を損傷させた者(以下「行為者」という。)は、その責めにおいて復旧の工事をしなければならない。

2 市長は、前項の行為者に対し、復旧工事費の概算額を予納させることができる。この場合において、概算額の予納分は、復旧工事の完了検査後に返還するものとする。

(1) 調査を行う場所を明示した図面

(2) 調査の方法を記載した書類

(3) その他市長が必要と認めた書類

(占用期間)

第33条 条例第26条の占用許可の期間は、次に定めるところによる。

(1) 電柱、電話ケーブル、水道管、ガス管その他の埋設管類を設けるための占用 5年以内

(2) 鉄道又は軌道敷設のための占用 5年以内

(3) 道路又は架橋のための占用 5年以内

(4) 板囲い、物置その他これに類するもの 3年以内

(5) 前各号以外のもの 2年以内

(暗渠の継続使用の許可)

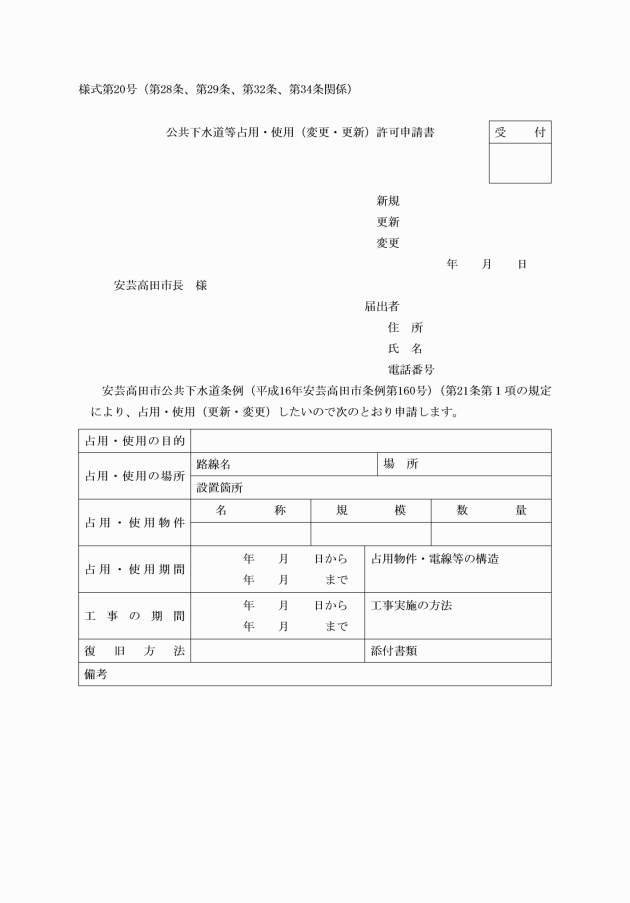

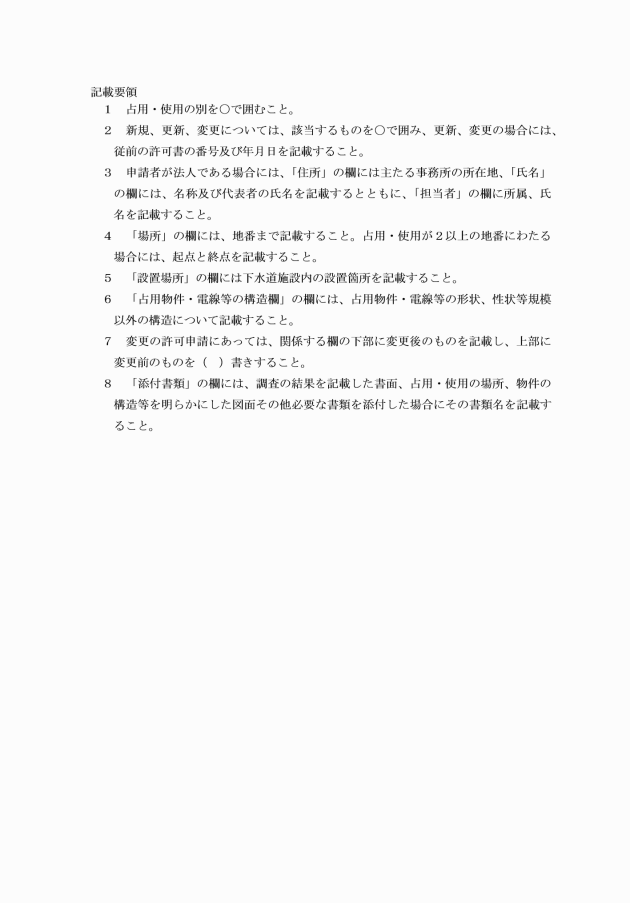

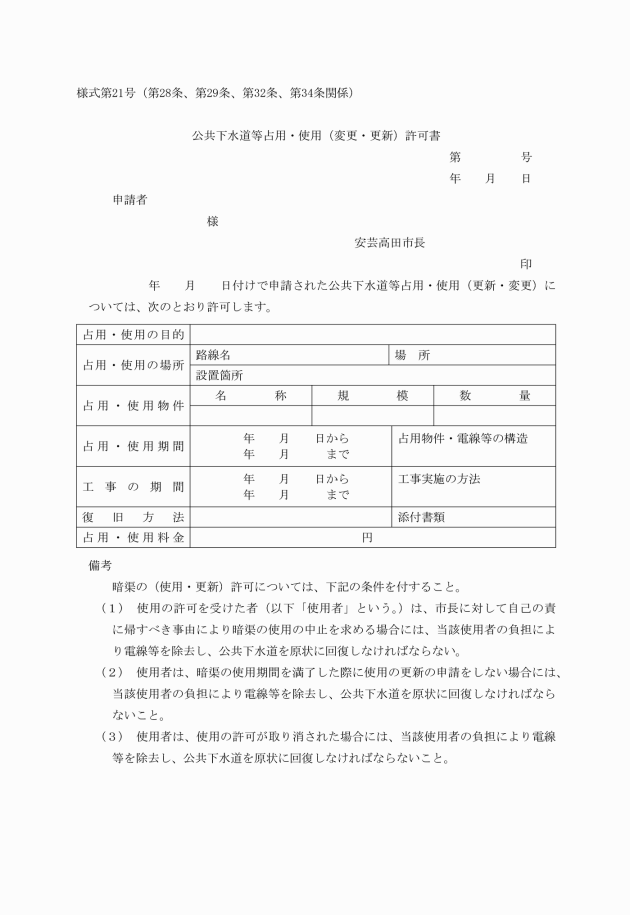

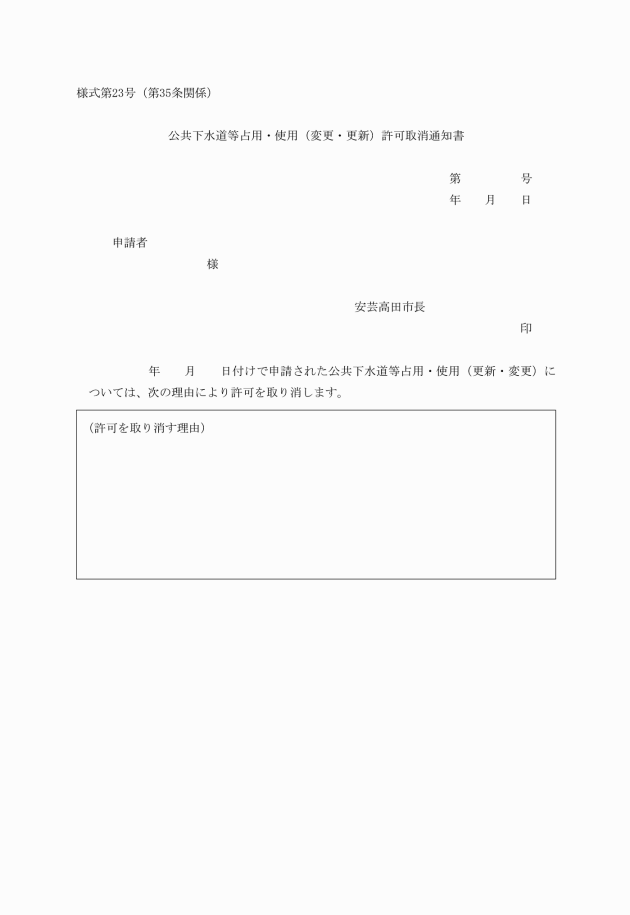

第34条 使用者が使用期間満了後、引き続き使用の許可を受けようとするときは、許可期間満了の日の1か月前までに、公共下水道等占用・使用(変更・更新)許可申請書(様式第20号)に条例第23条第1項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

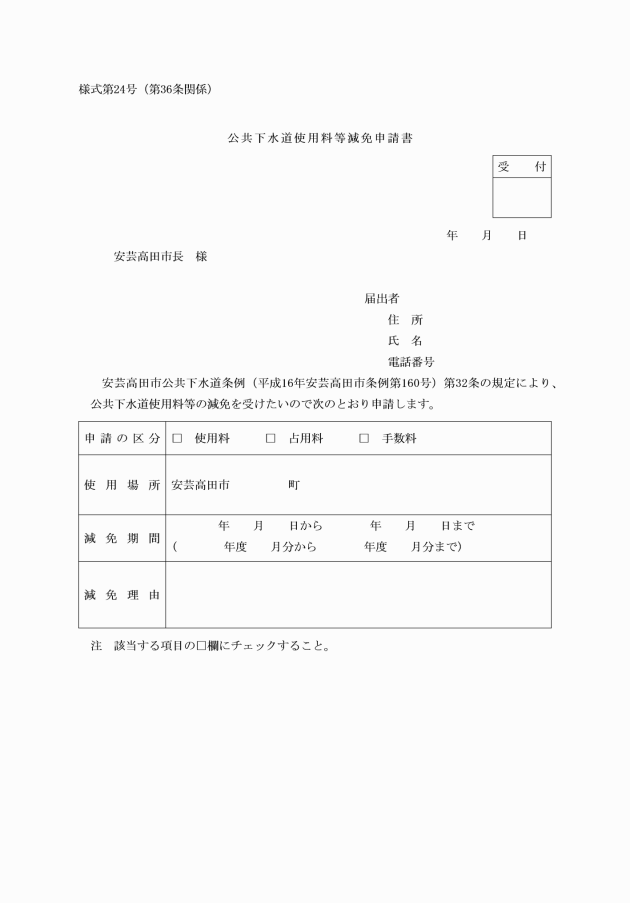

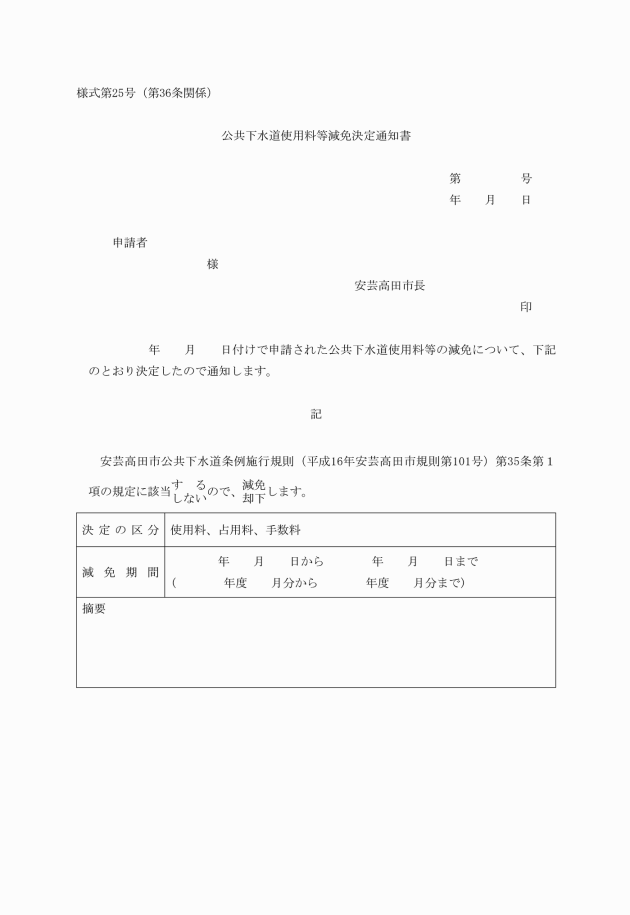

(使用料等の減免)

第36条 市長は、条例第32条の規定により、次のいずれかに該当する使用者の使用料等を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に規定する生活扶助を受けている世帯

(2) その他市長が特に必要と認める使用者

4 前3項の規定により使用料等の減免を受けている者は、その理由が消滅した場合は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(その他)

第37条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前までに、吉田町公共下水道条例施行規則(平成12年吉田町規則第12号)、甲田町特定環境保全公共下水道設置条例施行規則(平成10年甲田町規則第10号)、又は向原町公共下水道条例施行規則(平成5年向原町規則第20号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続、その他の行為は、この規則相当規定による処分、手続、その他の行為とみなす。

附則(平成18年4月1日規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(令和3年7月30日規則第24号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

附則(令和5年3月29日規則第5号の2)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年1月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年3月29日規則第33号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。